慶応2年祝儀諸入用控帳に記載された「織物屋 安兵衛」と慶応3年香典帳に記載された「観音前 安兵衛」は同一人物で、また高祖父大澤安五郎と同一人物であろうとの論は、既に展開した。【安五郎は安兵衛】

ただ、織物屋の安兵衛と筬屋の安五郎という職業の違いについては頭の片隅に引っ掛かりとしてずっと残っていた。

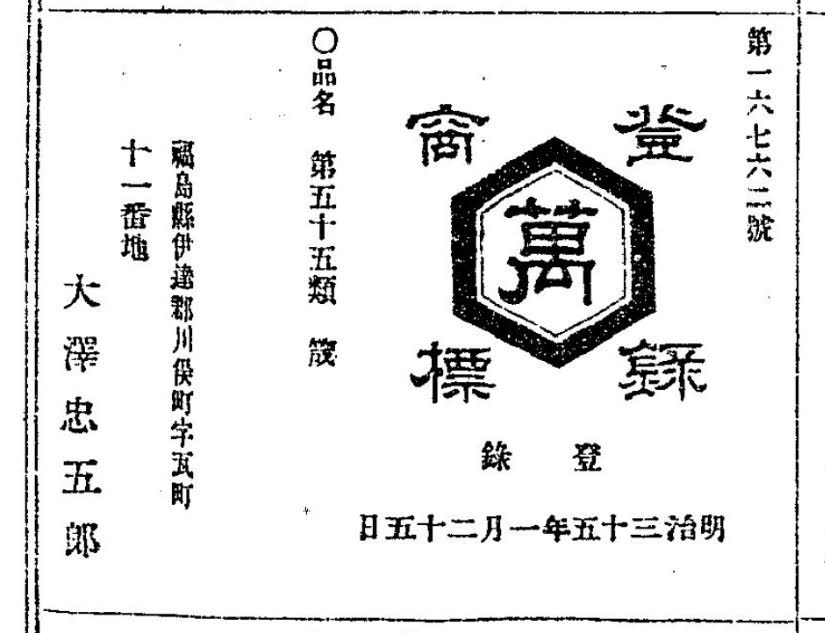

そんな中、高祖父大澤安五郎の長男大澤忠五郎が 明治35年に筬のための商標(※)を登録していることが分かった(日本登録商標大全第5編)。更に、大澤忠五郎は明治36年に開催された第5回内国勧業博覧会に筬を出品し、褒状を賜っていることも分かった。加えて、川俣町史収録の「明治32年8月川俣羽二重機台及び職工数調」によれば明治32年時点で大澤忠五郎は、機台を5台所有し7人の職工(内5名は女工)を使っていたことも分かった。

明治35年に筬のための商標(※)を登録していることが分かった(日本登録商標大全第5編)。更に、大澤忠五郎は明治36年に開催された第5回内国勧業博覧会に筬を出品し、褒状を賜っていることも分かった。加えて、川俣町史収録の「明治32年8月川俣羽二重機台及び職工数調」によれば明治32年時点で大澤忠五郎は、機台を5台所有し7人の職工(内5名は女工)を使っていたことも分かった。

つまり、大澤忠五郎は、筬屋と織物屋の2つの顔を持っていたのである。筬の製造は竹細工仕事であることから男仕事であろうし、一方で織物製造つまり機織仕事は女仕事であるから家内兼業としての自然な組み合わせであろう。

慶応2年当時、行商人として八町村に訪れても筬は機織りをする家にしか売れなかったと思われる。一方、織物であればそれ以上に売れる機会が増えるであろうことから織物を主たる商品とすることは理にかなっている。加えて八町村は裕福な村であったとも伝わることからも織物屋として行商に訪れ、同村で信頼を得て、お得意様も得ることができたのであろう。その結果、慶応2年祝儀諸入用帳に「織物屋の安兵衛」と肩書されたのであろうことは想像に難くない。

既に、大澤安五郎が慶応3年から新長谷寺の朱印地の田畑の小作を始めたことも明らかになった。【新長谷寺朱印地田畑の永小作(2)】

大澤安五郎が、慶応3年に小作を始めた年と同じ年の香典帳に「観音前 安兵衛」と肩書を職業名から地名に変更して記載されていることも、他所から訪れていた行商人から村内の定住人への地位の変化と一致し、安兵衛と安五郎が同一人物で、なおかつ織物屋と筬屋の2つの顔を持っていたことを事実とする補強となると考えられる。

(※)余談であるが、この大澤忠五郎が明治35(1902)年に登録した商標が「キッコーマン」の商標に大変良く似ていることには驚いた。同社のホームページによると同社の商標は、明治45(1912)年に商標登録したとのこと。いずれも「亀は萬年」の意から作成されたものと想像する。