茨城県結城郡八千代町八町に現在もある新長谷寺(通称八町観音)は、1232年に結城朝光が鎌倉から持ち帰った十一面観音をこの地に堂字を建立して安置したのが始まりで、1610年に越前の結城晴朝が結城帰還を祈願し、朱印地10石が与えられたという由緒を持っています。江戸時代においては、周辺21ヶ寺を配下に持つ有力な新義真言宗寺院でした。そして幕末には20石が与えられていました。

明治新政府による廃仏毀釈令により、廃寺の危機が訪れたようですが、どのような経緯か分かりませんが、廃寺にはならず現在に至っています。しかし、明治8年の上地令により一旦は新長谷寺の寺領は明治政府により没収されていた様です。

八千代町歴史民俗資料館所蔵の古文書によれば、同時期に新長谷寺や八町村の村社である四所神社の寺社地について明細を調べて報告しているものがあります。そのような古文書の中に「社寺領上地田畑区別取調書」という文書がありました。

残念な事に、この文書には10軒の名が記載されていません。他の文書を調べてみる

ちなみに、幕末の八町村の村高は105石(新長谷寺朱印地20石除く)ありましたので、八町村民は、新長谷寺朱印地20石に加えて105石の耕作を行っていたことになります。

<以下、2011年9月29日追記>

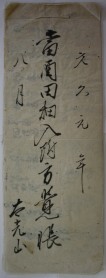

文久元年8月に作成された「当酉田畑入附方覚帳 太光山」という新長谷寺朱印地田畑の耕作者、耕作面積、小作料を記録した文書があります。この文書から耕作者と耕作面積を以下の表にまとめました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この文書によれば、文久元年(1861年)における新長谷寺朱印地田畑は、合計3町3畝あった事が分かります。耕作者の肩書きから耕作者の所在が

分かりますので、八町村と新長谷寺門前を示す門前と記載された耕作者の耕作面積を合計すると2町1反9畝となり、明治9年5月に作成された「社寺領上地田畑区別取調書」で茨城県権令中山信安に報告された永小作地の面積2町8畝15歩とほぼ同様になることが分かりました。

分かりますので、八町村と新長谷寺門前を示す門前と記載された耕作者の耕作面積を合計すると2町1反9畝となり、明治9年5月に作成された「社寺領上地田畑区別取調書」で茨城県権令中山信安に報告された永小作地の面積2町8畝15歩とほぼ同様になることが分かりました。さらに、文久元年における八町村百姓と門前居住者の合計は10人(軒)です。これは、明治9年5月作成の「社寺領上地田畑区別取調書」で報告された10人(軒)と一致しています。門前とは堂前とか観音前などの呼び名で他の文書にも肩書きとして登場します。新長谷寺門前では色々な商売事が行われていたらいしい事が分かっています。門前の要助(WY家)は、他の文書によれば嘉永6年(1853年)頃より同地で旅籠屋を営んでいた事が分かっています。そして、要助(WY家)は、明治12年の「入置申一札之事」に10人(軒)の内の1人(軒)として見つける事が出来ます。

寺による耕作を示すと思われる寺手作とある耕作地が7反5畝あり、これは嘉永5年(1852年)と弘化5年(1848年)には、新長谷寺には下男が3人いたことが分かっていますので、下男3人による耕作が行われていたと思います。朱印地の耕作は、門前百姓といわれる寺社抱えの百姓による場合もあったようですが、新長谷寺においては、八町村百姓、門前居住者、寺抱え下男によって行われていた事が分かります。

<以下、2011年10月6日追記>

文政8年(1825年)から明治12年(1879年)の約50年間の古文書(宗門人別張、田畑入附方覚帳、香典帳、壬申戸籍、地図反別一筆限簿、入置申一札之事など)から新長谷寺朱印地田畑の耕作者の変遷を分析してみました。結果、古くからの八町村村民8軒と前述のWY家と当家(大澤安五郎家)の合計10軒だけが新長谷寺朱印地田畑に対して同等な永小作権を有していたと思えます。永小作権とは、現代の民法にも残る物権であり、相続対象となる権利です。

明治9年の「地籍簿」によれば、WY家と大澤安五郎家は同等の屋敷地と畑地を所有するに至っていることが分かります。(WY家は宅地2畝14歩と畑2反1畝22歩、大澤安五郎家は宅地3畝10歩と畑2反8畝13歩を所有)

明治9年の「社寺領上地田畑区別取調書」で八町村村民10軒が永小作権を主張した新長谷寺朱印地田畑の合計が2町8畝15歩ですから村民1軒あたり2反程度となることと、明治12年の「入置申一札之事」で、WY家や大澤安五郎家を含めた当時の八町村村民10軒が同等の負担を申し合わせていた事を考え合わせれば、村民10軒が同等の権利を新長谷寺朱印地田畑に持っていると認識していたと思われます。